漢方に関する分野

漢方に関する分野 2024.01.12

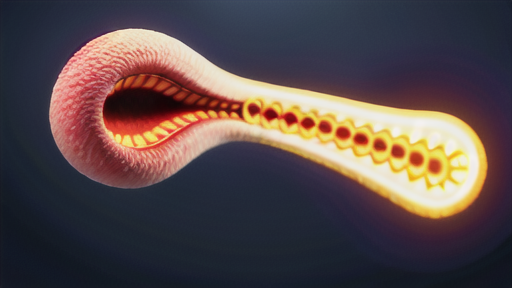

東洋医学の用語『淸熱開竅』とは?

東洋医学の用語『淸熱開竅』とは?

東洋医学の研究家

東洋医学における『淸熱開竅(急性熱性疾患の場合に、意識障害を治療する方法。)』とは、どのような治療法でしょうか?

...

漢方に関する分野

漢方に関する分野  東洋医学の概要

東洋医学の概要  漢方に関する分野

漢方に関する分野  東洋医学の概要

東洋医学の概要  漢方に関する分野

漢方に関する分野  東洋医学研究に関する分野

東洋医学研究に関する分野  鍼灸に関する分野

鍼灸に関する分野  東洋医学研究に関する分野

東洋医学研究に関する分野  漢方に関する分野

漢方に関する分野  漢方に関する分野

漢方に関する分野  漢方に関する分野

漢方に関する分野  その他

その他  経絡治療に関する分野

経絡治療に関する分野  養生法に関する分野

養生法に関する分野  漢方に関する分野

漢方に関する分野  経絡治療に関する分野

経絡治療に関する分野  東洋医学の概要

東洋医学の概要  漢方に関する分野

漢方に関する分野  漢方に関する分野

漢方に関する分野  漢方に関する分野

漢方に関する分野  漢方に関する分野

漢方に関する分野  漢方に関する分野

漢方に関する分野  中医基礎理論

中医基礎理論  漢方に関する分野

漢方に関する分野